御朱印ブームとは?背景と現状を解説!

近年、御朱印を集める「御朱印ブーム」が広がりを見せています。特に若年層や女性の間で人気が高まり、寺社巡りや歴史の学びを楽しむ一環として多くの人々に親しまれています。この記事では、御朱印ブームの背景、ブームの開始時期や最新データを交えて、御朱印文化の現状を詳しく解説します。

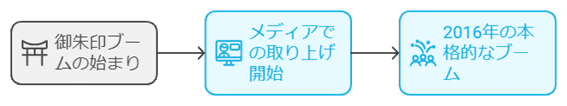

御朱印ブームの背景と開始時期

御朱印ブームが始まったのは、2014年頃からとされています。この頃からメディアで御朱印が取り上げられるようになり、2016年には本格的なブームに突入しました。この背景には、伝統文化への関心の高まりやSNSの普及が影響しています。美しいデザインの御朱印がSNSで拡散されることで、若者や女性の間で一層の人気を集め、全国の寺社を巡る「御朱印巡り」がブームとなっています。 全国各地の神社や寺院が、独自のデザインや限定版の御朱印を提供するようになり、季節ごとの変化や地域特有のデザインを楽しむコレクション要素が、ブームをさらに後押ししています。特に、季節限定のデザインやイベント時の特別な御朱印は、参拝者の間で非常に人気が高く、長蛇の列ができることも珍しくありません。

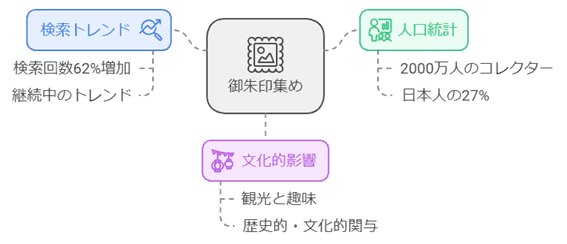

現在の御朱印ブームの状況

2024年7月時点の最新データによると、「御朱印」の検索回数は前年と比較して62%増加しており、ブームは未だ衰えることなく続いています。このデータは、御朱印集めが一過性のトレンドではなく、長期的な文化として浸透しつつあることを示しています。 また、2021年9月時点での推計によると、日本国内の御朱印人口は約2000万人に達しているとされています。これは、観光や趣味として御朱印を集める人々の広がりを反映しており、参拝を通じて歴史や文化に触れるという目的で寺社を訪れる人々が増加している現状を示しています。 さらに、2021年6月の調査によれば、日本人の27%が一度は御朱印を受けた経験があると回答しており、御朱印集めが広く一般的な行為となっていることが伺えます。

神社やお寺への参拝率と潜在的な御朱印需要

ブームの背景には、神社や寺院への参拝が日本人の生活に根付いていることが挙げられます。2021年のデータによれば、年に一度は神社やお寺に参拝する人の割合が72%に達しています。この高い参拝率は、御朱印に対する潜在的な需要の高さを示しており、ブームの継続的な広がりを支える重要な要因となっています。 参拝することで、日常生活から離れて心を落ち着けることができるという精神的な癒しを求める人々が増えている一方で、御朱印はその証としての象徴的な意味を持ち、コレクションする楽しみも加わった新たな形の文化として発展しています。

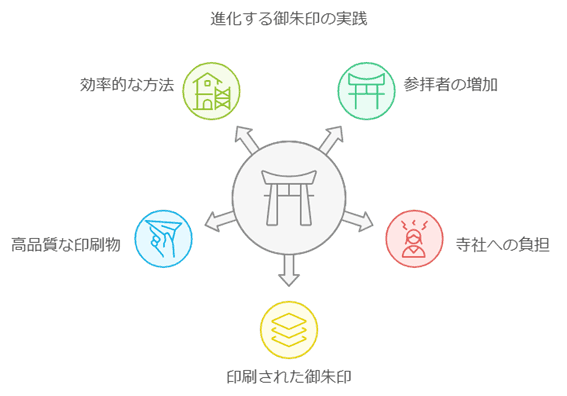

御朱印ブームによる寺社への影響

御朱印ブームは寺社にとって、参拝者を増加させる大きな要因となっていますが、その一方で負担も大きくなっています。手書きの御朱印を一人一人に対応するのが難しくなり、事前に印刷された「書き置き」を提供する寺社が増えています。これは、特に小規模な神社や寺院での負担軽減のための措置として、重要な役割を果たしています。 また、和紙を使った美しい御朱印が提供されることも多く、印刷技術の進化により、書き置きであっても高い品質が保たれています。寺社側も、参拝者の期待に応えるために、より効率的かつ美しい御朱印の提供方法を模索し続けています。

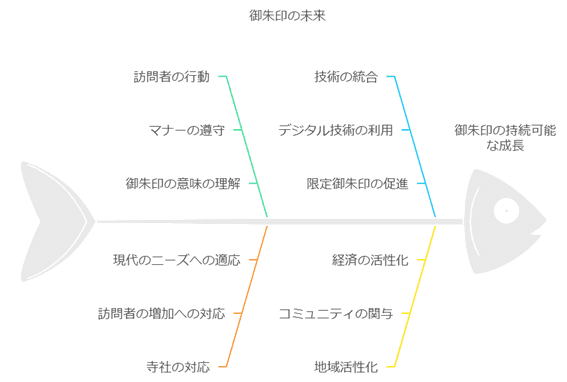

御朱印ブームの今後の展望

御朱印ブームは、今後も続くと予測されていますが、参拝者がマナーを守り、御朱印の本来の意味を理解することが重要です。寺社側でも、参拝者の増加に対応しつつ、伝統を守りながらも現代のニーズに応じた柔軟な対応が求められています。特に、デジタル技術の導入や、限定御朱印を通じた地域活性化の一環としての活用が期待されています。 参拝と御朱印収集のバランスを取りながら、今後もこのブームが健全に発展していくことが期待されます。

まとめ

御朱印ブームは、日本の伝統文化と現代のライフスタイルが融合した象徴的な現象です。その背景には、2014年頃からのメディア報道やSNSでの拡散が大きな役割を果たしており、2024年に至る現在でもその人気は衰えることなく続いています。御朱印を通じて神社や寺院を訪れることは、文化や歴史に触れる貴重な体験であり、マナーを守りつつ楽しむことが求められます。寺社側も、参拝者に満足してもらうための新しい取り組みを進めており、今後の展開に注目です。